1. Yo no soy un historiador que acuda al cine con ánimo censor y moralista. De ser así, de ser un inquisidor académico, desde D. W. Griffith no habría podido frecuentar las salas.

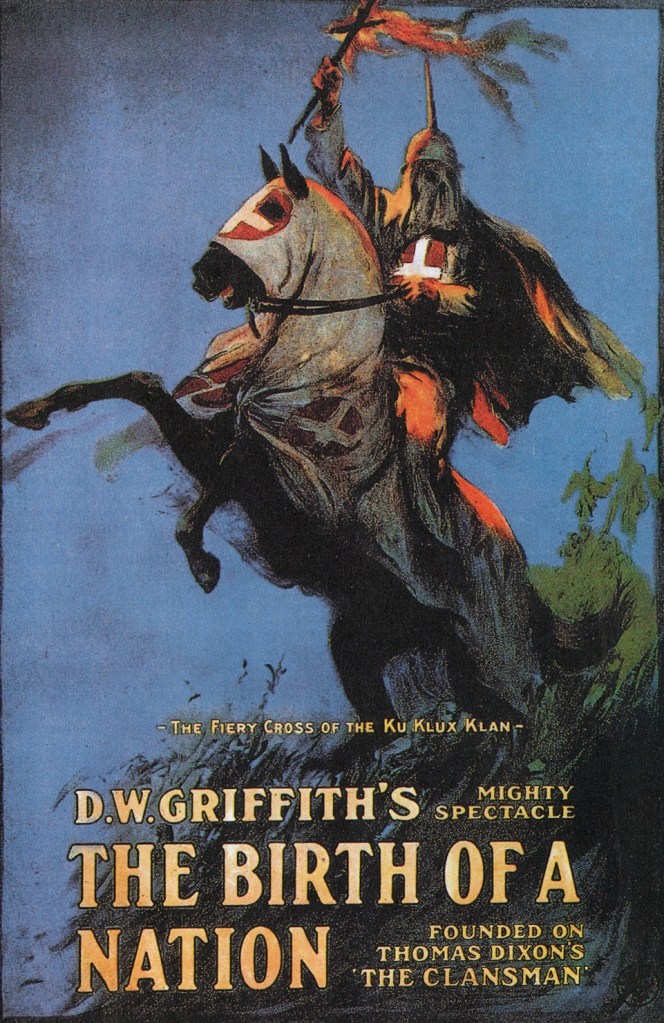

¿Cómo ver y aceptar El nacimiento de una nación (1915)? La mitificacion y la mixtificación que Griffith emprende convierten dicho film en algo grandiosamente ficticio, muy alejado de la verdad histórica estadounidense.

Recuerdo una vieja película protagonizada por Alan Alda: Dulce libertad (1986). Encarnaba a un historiador, experto en la Revolución americana. Era cine dentro del cine y el resultado, además, era divertidísimo. O, al menos, así lo recuerdo.

Empieza el rodaje y el historiador acude a los estudios para comprobar el avance de la filmación. Inmediatamente ve cómo todo aquello que él sabe y de lo que los cineastas se aprovechan es tergiversado por razones extrahistoricas.

Lo vivirá con escándalo como una manipulación, como una amputación. Protestara, claro. Hasta tal punto, que será invitado a abandonar los estudios, el rodaje.

Ha podido confirmarlo. A partir de sus investigaciones, el director y el productor idean y ruedan un film sobre la Independencia de las 13 colonias (1776) que no es nada fiel a lo realmente sucedido y a lo que el pobre historiador sabe fehacientemente.

Napoleón

2. Lo que como historiador sé fehacientemente de Napoleón está en parte representado en la película homónima (2023) dirigida por Ridley Scott e interpretada por Joaquin Phoenix.

En el film vemos una reconstrucción biográfica que arranca con los primeros años de la Revolución francesa y que acaba con el destierro de Bonaparte en Santa Elena.

Después, en los intertítulos finales, se nos informará de su fallecimiento en 1821 y, sobre todo, de los más de tres millones de militares muertos.

Es difícil o casi imposible contabilizar con precisión la cifra real y exacta. Hasta seis millones de civiles se cuentan como bajas de las guerras napoleónicas.

Es espantoso pensar en ello.

La infantería usada como carne de cañón, precisamente: como blanco de la artillería. La caballería avanzando hacia una muerte segura, con las bestias precipitándose en un mar de sangre.

Todo ello, insisto, causa espanto.

Ahora bien, me repongo. El cine tiene un poder de verosimilitud muy fuerte. Crea un paradójico efecto de realidad.

Y así un plano general del movimiento de las tropas, visión de la que carecen los combatientes, puede mostrarnos la insólita belleza de la coreografía bélica. Divisamos todo el campo de batalla.

Y un primerísimo primer plano puede hacernos sentir el horror estampado en el rostro del soldado o un plano detalle puede hacernos ver lo que nadie ve en ese momento: la empuñadura sanguinolenta del sable.

Napoleón, de Ridley Scott, no es la vida completa o compleja de Bonaparte, sino principalmente su existencia guerrera y su obsesión por el poder. Es decir, la película es su ascenso y caída, así como la sucesión de algunas de sus principales batallas: entre otras, las de Austerlitz (1805), Borodino (1812) y Waterloo (1815).

La espectacularidad con que Scott recrea o inventa esas batallas es soberbia. Cuando veo el movimiento de masas y su disposición ordenada para el ataque y la muerte no me pregunto por fidelidad histórica alguna. Me dejo llevar por esa coreografía pictórica y cinematográfica.

La vida privada de Napoleón, apenas esbozada, es un trasfondo: el Primer Cónsul y luego Emperador se debate entre el amor y el interés, entre el sexo reproductivo y la egolatría.

La interpretación sombría y quejosa de Phoenix es convincente. Pero al personaje y a su allegada, a ambos, se les echa una enorme carga a sus espaldas.

El gran Joaquin Phoenix y Vanessa Kirby —que está deslumbrante como Josefina— deben hacernos ver muchas cosas que prácticamente no pueden mostrarse o decirse a despecho de la larga duración del metraje.

Si yo quisiera saber más de la vida del Emperador, leería ciertas biografías bien fundadas y documentadas cuyos títulos aquí les ahorraré. La bibliografía es oceánica.

Pero sobre todo repasaría las cartas sutiles y perspicaces de dos corresponsales que se recrean en la distancia, Bonaparte y Josefina. Lo haría en la edición de Fórcola. Entre sus páginas descubriremos el mundo y su fabulación, la fatalidad de los amantes.

Y leería las Máximas y sentencias de Napoleón que recopiló y ordenó Honoré de Balzac hasta crear con palabras ciertas y pasajes verdaderos un personaje inmenso, sutil e irreal.

Haría todo eso, sí, y regresaría al film de Ridley Scott, que es imperfecto y hasta defectuoso (concebido en inglés), para recrearme en el movimiento de masas, en la mirada inteligente de Kirby y en el rostro macilento y contrito de Phoenix.

Y, por supuesto, vería o volvería a ver como si fuera la primera vez el Napoleón (1927), de Abel Gance a partir de la restauración de Francis Ford Coppola (1981).

No me privaría de nada. Y luego, finalmente, dedicaría dos minutos de odio para detestar al Usurpador.

Deja un comentario