La buena prosa.

César González Ruano, 1

La buena prosa, ay, la buena prosa.

Cómo la envidiamos.

Resulta una delicia disfrutar con libros esmeradamente documentados y escritos. Me refiero, por ejemplo, a aquellos que nos llevan al pasado, haciéndonos sentir la experiencia de haber estado allí.

Con rigor y exactitud. Eso es cosa de historiadores, de buenos historiadores.

De repente, gracias a las técnicas y al arte del investigador, nos adentramos en una circunstancia que no es la nuestra. De improviso nos vemos entre antepasados dignos, indignos, casi siempre ambivalentes.

‘Entre’ antepasados —digo bien—, porque la buena prosa del historiador provoca un efecto de realidad, que decía Roland Barthes.

Ese efecto de realidad nos hace experimentar paradójicamente la convivencia con tipos humanos de otro tiempo, tipos de distinto pelaje, de variada índole.

Nos vemos entre individuos que, de entrada, nos son ajenos y que se conducen con criterios y valores que no son los nuestros.

No son los nuestros, sí, pero con quienes tenemos parecidos de familia, esa cosa de la especie humana que resulta inmutable.

El historiador que sabe hacer bien su trabajo no sólo exhuma documentos, sino que además consigue hacernos vivir como si estuviéramos allí, insisto.

El buen historiador escribe con la obligación profesional de decir la verdad, sin abandonarse a la fábula, sin inventar aquello a lo que no puede acceder y demostrar.

Pero no todo es erudición de archivo. Ese investigador finalmente escribe. Y, si hace bien su trabajo, entonces lo hace sirviéndose de recursos literarios: su relato debe ser no sólo verdadero, sino también verosímil.

El resultado será un libro que nos instruya con el rigor y la verdad del académico y que nos deleite con el enigma, las artes y el verbo del prosista.

El buen historiador debe abordar sus asuntos como si los lectores no tuvieran interés alguno en el objeto relatado y como si sus destinatarios carecieran de toda información previa: debe captarlos y retenerlos.

Si ese historiador es un biógrafo, en ese caso deberá convertir a su personaje en un ser atractivo o repulsivo, en todo caso alguien por el que probablemente no nos habíamos interesado de entrada.

Todo eso que detallo y hasta reclamo precisamente como lector se lo pido a mis colegas, los historiadores, que deben prohibirse ser tediosos o previsibles.

Todo eso que me exijo también a mí mismo lo cumple con creces Javier Varela.

Este historiador ha demostrado en las últimas décadas y repetidamente ser un biógrafo metódico, meticuloso y cautivador.

Yo leí, por ejemplo, su biografía dedicada a Vicente Blasco Ibáñez. Si no recuerdo mal, alcanzaba casi las mil páginas. ¿Disuasorias mil páginas?

Veamos. Creo pertenecer a la tribu de los ‘lectores hedónicos’, en palabras de a Jorge Luis Borges.

Quien me conozca sabe que jamás podría leerme un volumen de esa extensión si de ello no obtengo un placer seguro.

Pues bien, Javier Varela consigue con las largas biografías que escribe atrapar, cautivar. Y, con sus interpretaciones a veces arriesgadas, casi siempre persuadir. Además, todo ello viene servido dentro de un relato trepidante.

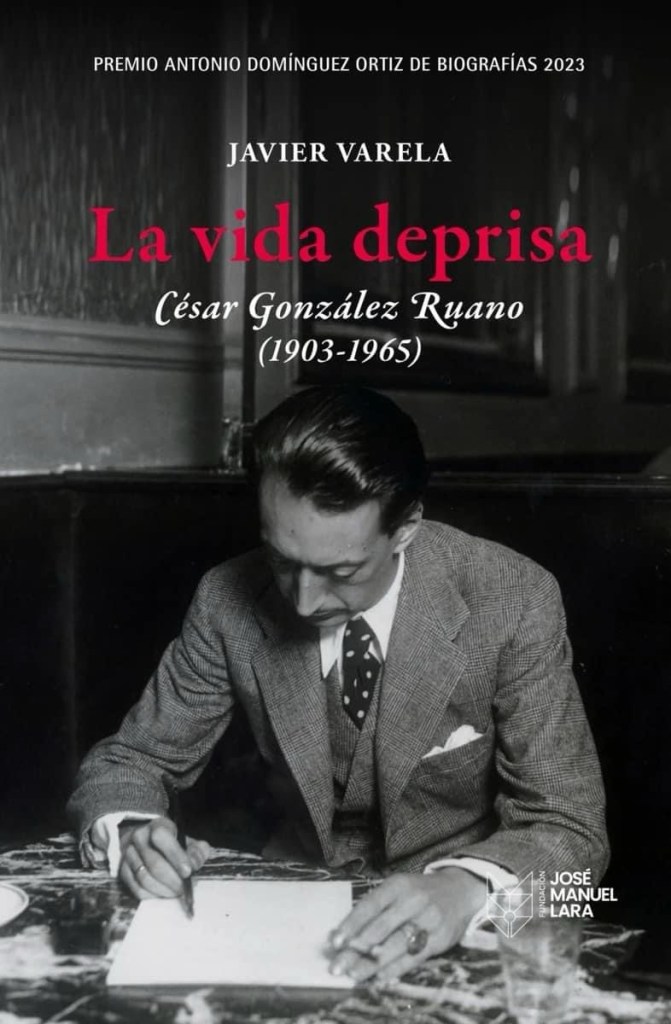

Esas características se dan ahora también en La vida deprisa (2023), dedicada al periodista español César González Ruano (1903-1965).

La buena prosa.

César Gonzalez Ruano, 2

Como en el caso de Vicente Blasco Ibáñez, podría pensarse que las vidas ajetreadas, aventureras y arriesgadas de ambos (del novelista valenciano o del cronista madrileño) son lo que justifica el entretenimiento que nos procura Javier Varela.

Eso no es así. Las vidas novelescas de Blasco o de Ruano podrían ser absolutamente tediosas, previsibles y rutinarias si el biógrafo no tuviera las habilidades necesarias.

¿Necesarias? Sí: para contarlas, para explicar sus respectivos contextos, para interpretar sus actos y para hilar acciones diversas y contradictorias. Pero, sobre todo, para transmitirlas.

Hay que explicarse bien, incluso requetebién, con solvencia y contundencia, con compromiso y distanciamiento. Hay que tener una gran capacidad de trabajo. Hay que ser finos observadores, estudiosos.

Hay que consultar bibliotecas y archivos. Saber qué hay detrás de un original, de un legajo, de un expediente. Saber qué hay detrás de la acción y de la impostura, de la representación, de la actuación y de la naturalidad real o forzada del personaje.

Hay que saber leer, leer entre líneas, descifrar la sintaxis ajena o distante de las fuentes históricas, de Ruano o de los contemporáneos de Ruano.

Hay que saber interpretar los hechos para, además, apreciar sus consecuencias. Captar el sentido de esos hechos, el que nosotros percibimos y el que le dieron los antepasados.

La historia no es un repertorio de simplezas, un conjunto de respuestas tranquilizadoras, sino la base, la plataforma de nuevas preguntas, un modo de interrogarnos a nosotros mismos.

Contrastamos el presente con el pasado y aprendemos de la diferencia, de lo que nos diferencia. Y en la vida de César González Ruano se concentran algunas de las opciones y las vicisitudes más esperanzadoras, crueles y delictivas del pasado siglo.

Alguna vez lo he dicho. El historiador siempre es un tipo fastidioso: te hace rememorar lo que seguramente tú no has vivido; te hace tener presente lo que es remoto y aún duele; te hacer ver errores sectarios.

¿Para qué?

Aprendemos. De la vida de Ruano aprendemos lo original y lo detestable, lo extravagante y lo creativo, la capacidad de ser contemporáneo y, a la vez, la habilidad de ir contra la corriente con audacia o con un cinismo de padre y muy señor mío.

La buena prosa.

César González Ruano, y 3

Escribí privadamente a Javier Varela para decirle algunas de las cosas que arriba subrayaba. Y le escribí para decirle que pude acabar a tiempo la relectura de su obra y que en esa segunda vuelta la disfruté más, incluso mucho más, que en la primera incursión.

Ése es uno de los placeres de la vida lectora. Cuando un volumen, tras la relectura, nos satisface más que la primera vez, entonces es que hemos dado con el busilis de la obra. Y en esta biografía hay muchos núcleos de interés. Por la forma y por el fondo.

El personaje, César González Ruano, es atractivo, como sólo un dandy decadente y romántico podía serlo en los años veinte, treinta o cuarenta del Novecientos.

Pero CGR es también y por momentos un tipo de conducta repulsiva o reprensible, de aspecto afectado, de moral dudosa. El protagonista es un ‘bon vivant’ en tiempos de oscuridad, cosa que le hace valerse del epicureísmo y del cinismo, de la generosidad y del despilfarro.

¿También de la estafa y del crimen? Ah, no dejen de leer a Varela.

El biografiado, Ruano, es un hijo único que se sabe equivocadamente el centro del mundo, que cree en su linajuda estirpe, fantaseando con hidalguías y marquesados.

César González Ruano es, por encima de todo, un escritor de prosa dúctil, torrencial. Es amo de una sintaxis que fluye con aparente facilidad, con desparpajo. Se extiende deprisa, deprisa, al servicio de la realidad, de su observación y miniatura. O discurre con severidad y envaramiento cuando la pone al servicio de las causas políticas a las que se adhiere.

Pero, en una biografía, todo ello no sería nada si el investigador no lo exhumara y reconstruyera con la adecuada finura. Es ésta una tarea que me gustaría comparar con la del arqueólogo.

El investigador descubre entre las capas del terreno los fragmentos de una figura del pasado, un vasija, pongamos por caso. Junto a esa pieza descubre también restos variados, una parte de los cuales pueden pertenecer a la vasija primitiva.

Limpiar, contrastar, reubicar esos restos es también contar la historia de esa vasija, que sí, que fue muy útil, que fue muy funcional, pero que ahora es material inerte.

Un tosco profesional no le devolverá su brillo y utilidad: puede que la pieza sólo sea hoy un cachivache roto, inservible. En manos de un fino arqueólogo es parte de una civilización desenterrada. Puede complacernos o no la prosa de Ruano, las piezas sueltas que Miguel Pardeza unió en la edición de sus obras completas, pero la vida contada por Varela es fascinante.

Eso es algo que consigue a pesar de la querencia del biógrafo por el biografiado. La simpatía que le despierta es irreprimible. No son sus ideas o sus extravagancias. Son sus empeños de hacerse así mismo contra la corriente. Y ello se refleja en el libro de Varela.

Paso a enumerar algunas de sus cualidades:

—una investigación pormenorizada;

—una organización de materiales abundantes y variados realmente ingeniosa;

—una prosa, la de Varela, que fluye con un tono de levedad y gravedad y con una ironía soterrada;

—una intriga con la que el biógrafo nos administra los datos con tiento;

—una compasión o simpatía (inocultable) con el biografiado, pero sin condescendencia.

No se dedica a juzgarlo con superioridad moral a pesar de sus abundantes muestras de cinismo, a pesar de sus extravagancias y egoísmos, a pesar de su conducta inescrupulosa y frecuentemente punible.

Y todo ello lo consigue a pesar de (o gracias a) lo que sostiene Ernst Jünger en el exergo que coloca al inicio. “Uno no debería escribir una biografía de una persona a la que apenas ama.” Un pero o cargo a Varela.

El último capítulo, en el que repasa con afilada aspereza lo dicho contra Ruano, no me entusiasma. Liquida deprisa, deprisa, a sus predecesores. Quizá los cargos contra sus contrarios podrían haber sido menos crueles o sarcásticos.

Pero, oigan, yo disfruto con el libro. Incluso con sus excesos ruanescos.

——

Fotografías:

Manuel Sanz Bermejo, ABC, 30/11/1959

Álvaro García Pelayo ABC, 31/12/1960

Deja un comentario