El rey abdica [2014]

Uno. Lo anuncia Mariano Rajoy en una comparecencia especial en la Moncloa. Y además nos indica que el propio Juan Carlos lo proclamará esta misma mañana del 2 de junio.

Es una noticia la mar de interesante para un historiador. Quiero decir: que asistas en directo a esto resulta impagable.

Esperaré el discurso del monarca para ver qué cosas concretas dice. La maquinaria institucional es espesa, pero está engrasada.

Tendremos a Felipe VI como nuevo soberano. La verdad es que el chico que ahora recibe la Corona está mejor preparado que su padre. Tiene una esposa muy aguda, de muchas aristas. Y es más revoltosa que su suegra.

No sé qué nos espera. No me pregunten qué pienso. Vamos a ir por partes. Yo mientras tanto aguardo.

Dos. Hemos de admitir que la II República española acabó mal. ¿Por qué? Entre otras cosas, por la tensión, por la crispación entre partidos, por el repudio del otro.

Y por el Alzamiento Nacional, que fracasó y se prolongó como guerra… De todos modos, no era un problema exclusiva o estrictamente republicano.

Era un dislate español y circunstancial: los años treinta son un período de gran violencia en Europa.

Además, en la España de esas fechas, la cultura política era prácticamente inexistente. ¿A quién se le había enseñado qué era la democracia? ¿Cuál era la experiencia española del parlamentarismo y del sistema de partidos?

Por abreviar: el turno de las organizaciones dinásticas y los encasillados, la oligarquía y el caciquismo.

Tres. La República no fracasó. Lo que fracasó fue la experiencia parlamentaria española tras un siglo de sectarismo. Y fracasó también la tradición institucional.

En una sociedad de clientelismo y patronazgo, el respeto democrático es impensable. Pero hay más.

Si la República fue uno de los regímenes más nefastos, según dijo tiempo atrás Esperanza Aguirre, ¿qué podríamos decir de la Monarquía borbónica?

Los siglos XIX y XX son la confirmación del gran fracaso dinástico y modernizador de los soberanos españoles.

La Corona se rodeó en el Ochocientos y en el Novecientos de una Corte de negociantes, aduladores, curas, monjas: vamos, la Corte de los Milagros. Qué le vamos a hacer.

Además, por culpa de los problemas dinásticos y por otros factores sociales, la España decimonónica fue una sucesión de violencias. ¿Sangre? ¿Quieren sangre?

Pues empiecen con 1808 y sigan con las Guerras Carlistas. Alguna responsabilidad tuvieron los reyes, ¿no?

Tanto Fernando VII, como Isabel II, como Alfonso XII, como Alfonso XIII fueron calamitosos…

———-

El conocimiento histórico [2022]

El post que figura arriba lo publiqué por primera vez el 2 de junio de 2014. Han pasado ocho años. La circunstancia y la visión de la dinastía han empeorado.

El buen conocimiento histórico, por escueto que sea, ayuda a entender ciertas calamidades contemporáneas.

Ayuda a poner en contexto ciertos desastres actuales, tan semejantes a otros más remotos. Lo cual no quiere decir que la historia se repita.

Al anterior jefe del Estado, Juan Carlos I, alguna virtud por pequeña que sea debemos reconocerle. Sucesor del General Franco por designación del propio Régimen contribuyó a desmontar parte de la tramoya y las instituciones de la dictadura.

El objetivo inicial de don Juan o de don Juan Carlos, no es luchar por la democracia, sino rehabilitar y preservar la Corona y la dinastìa, asociando ambos ‘patrimonios’ al establecimiento de un régimen parlamentario: más propiamente, a una monarquía parlamentaria.

Tras la historia del linaje parecía difícil obrar tan obtusamente por el titular de la Corona. Y parece mentira que la corte, la prensa y los sucesivos gobiernos no pudieran detener la deriva.

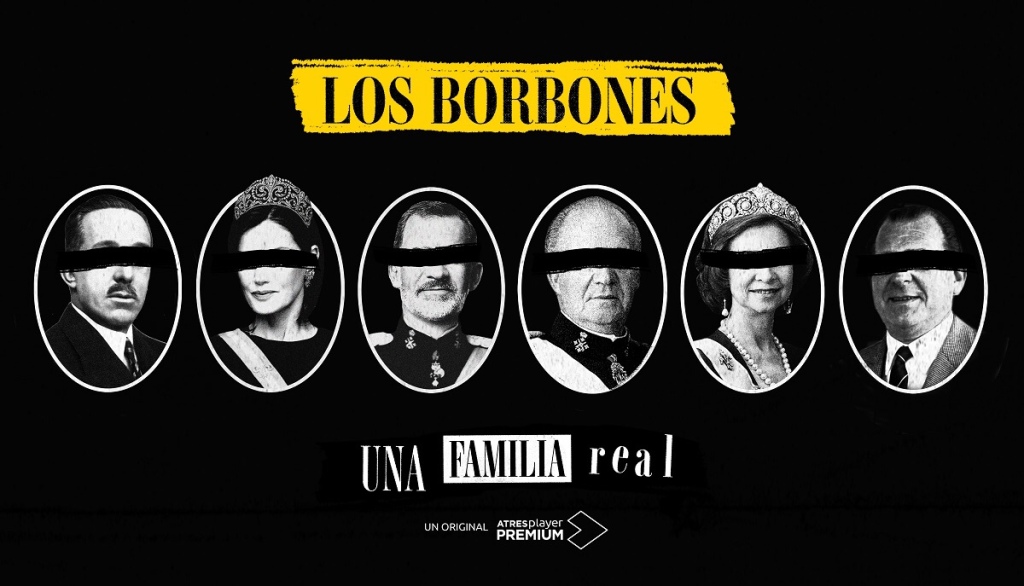

En el primer capítulo de la serie de Atresmedia sólo aparece un único historiador: Javier Moreno Luzón, distinguido colega a quien entre otras obras debemos la coordinación de Alfonso XIII. Un rey en el trono (2003), una obra imprescindible.

Probablemente, Javier Moreno Luzón no pudo decir lo que podía haber desarrollado en ese primer episodio, dado el tropel de periodistas y testigos allí presentes.

Por otra parte, nos quedamos sin escuchar a Paul Preston, autor de una biografía de Juan Carlos I, con dos versiones no exactamente coincidentes (2011 y 2012).

Estudiar el pasado reciente o remoto proporciona o debería proporcionar un saber y un equilibrio. Esa prudencia y el conocimiento fundamentados evitarían las afirmaciones vanas, vacías o incendiarias.

Los historiadores no somos portavoces de los muertos (sean estos de la índole que sean). Somos expertos que deberíamos intervenir en la esfera pública para contrarrestar lo dicho o lo no dicho, para sajar y sanear.

¿Ustedes se imaginan a los enfermos o a sus descendientes pronunciándose con seguridad, con aplomo, urbi et orbi, sobre la patología padecida?

Sin duda, los testimonios de los pacientes siempre son imprescindibles, pero los autodiagnósticos suelen confundir, errar y perjudicar.

Estar en el lugar de los hechos y aproximarse a través de los medios de comunicación a lo ocurrido no te dan autoridad ni crédito suficientes.

Quienes creen conocer la enfermedad porque la padecen, por mucho que sepan de sus dolorosas consecuencias, no se convierten en expertos.

Yo no me pondría en manos de un colega de patologías simplemente porque tiene mucha experiencia.

Los Borbones han sido una patología frecuente de la historia de España, una dinastía real cuyo principal interés ha sido el mantenimiento del linaje, de la corona y de su posición en el Estado.

Y eso ha llevado a un frecuente mal gobierno, a unas cercanías peligrosas con el ejército y las élites.

El conocimiento preciso de lo que ha sido la monarquía a lo largo de los últimos siglos debería servirnos para evitar juicios precipitados o aproximados, para evitar diagnósticos de quienes creen en el pensamiento mágico.

Los historiadores estamos para algo.

Ah, y no nos ceñimos sólo a Alfonso XIII y siguientes. Hay una retahíla de Borbones del Setecientos y del Ochocientos cuyo conocimiento es imprescindible para examinar las conductas actuales de sus descendientes.